日前,中汽中心发布了《中国汽车测评报告(2025)》,该报告由中汽中心联合行业、高校共同编写,涵盖国内外第三方测评现状及发展趋势,深度分析主被动安全、智能网联、绿色健康、商用车、消费者调研相关领域,为行业及消费者带来了专业而全面的第三方新车测评研究成果。

时下,春暖花开正是人们自驾踏青亲近大自然的好时机,但春季也是粉尘等微粒物质泛滥的季节,一些有害物质会通过车窗、通风口进入车内,加上汽车内饰散发的挥发性有机化合物(VOCs),形成双重污染源,悄无声息地威胁乘员的健康。随着健康意识的增强,消费者青睐具备颗粒物净化功能的汽车。但有车主用过之后,表示车载净化器“仅仅是心理安慰”。那么,车内颗粒物净化,真能改善车内空气质量,还只是心理安慰?且看专业技术机构的测评结论。

颗粒物虽小,但危害大

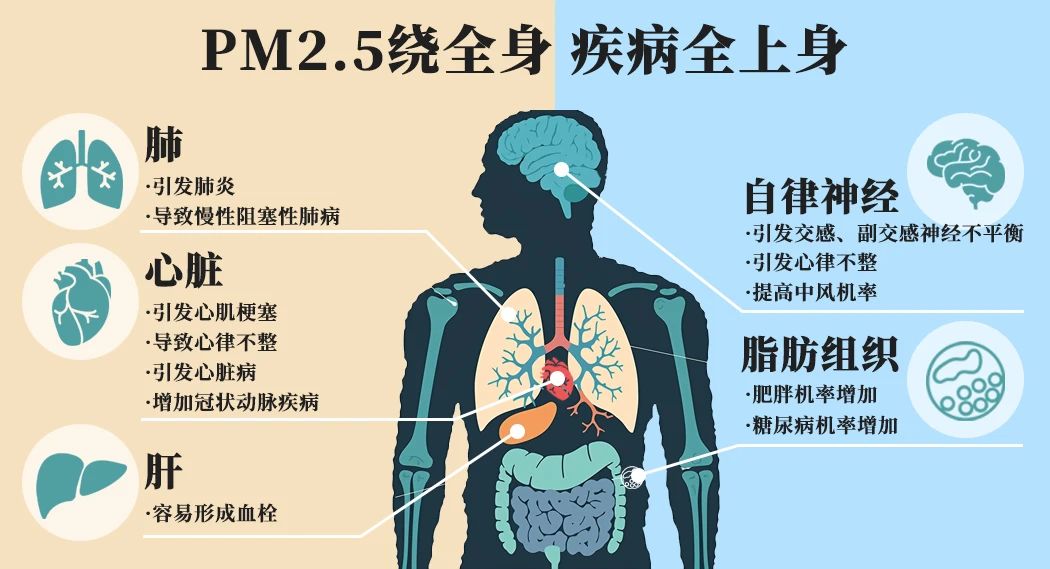

空气中的微尘直径通常小于500微米,粒径10微米以上的颗粒物会被挡在人的鼻子外面;粒径在2.5微米至10微米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,但会被鼻腔内部的绒毛阻挡,部分可通过痰液等排出体外,对人体健康危害相对较小。

但粒径在2.5微米以下的细颗粒物,直径相当于人类头发的1/10,不易被阻挡,被吸入人体后会直接进入支气管,能够轻易穿透肺泡,并随着血液循环到达身体各个角落,从而在肺部、心血管、脑部等多个部位,并引发相关疾病。

随着道路尾气排放的增加,叠加VOCs,车内空气污染问题日益凸显。测试研究表明,PM2.5、PM10在车内空气中被检出。

主动净化技术守护车内空气健康

保护车内空气健康涉及多种技术手段,涵盖过滤、杀菌、材料优化、智能监测等多个方面。其中,主动净化功能是当前的一大热点。

目前车内环境中净化技术主要是通过空调带动车内空气流动,让空气通过滤芯来实现主动净化,使得驾乘人员能够呼吸道更新鲜、纯净的空气,不仅能提高驾乘人员的舒适度,更能保障其身体健康。

在消费者日益关注车内健康环境的背景下,多效滤清器已成为车辆的标准配置,其主要由颗粒物过滤层、活性炭过滤层和支撑过滤层三部分组成,其中,颗粒物过滤层负责过滤颗粒物,活性炭过滤层负责过滤VOCs,支撑过滤层确保气流正常流通,三层过滤层协同实现对PM2.5和VOCs的净化。

颗粒物净化真有用,仍存提升空间

目前市场上很多车企都宣传车内主动净化功能,但行业内缺乏统一的测评方式来正确引导消费。为响应社会关注和行业呼声,发挥技术引领价值,中汽中心在2024版C-GCAP规程研究过程中,充分调研了行业情况以及消费者的用车需求,新增了“颗粒物净化”测评项目,测评车辆在运行状态下对颗粒物的净化能力。

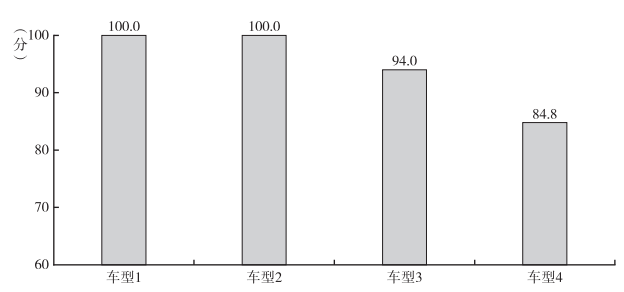

《中国汽车测评报告(2025)》详细介绍了“颗粒物净化”测评方法及测评结果。在正式测试前,将车辆置于试验舱中静置一段时间后,在车内布置颗粒物采样导管和烟雾导管,布置完成后打开车内空调及所有空气净化装置,密闭车门后打开烟雾发生装置向车内喷烟,模拟车内颗粒物初始浓度在500±50μg/m³,考察车辆将颗粒物浓度从500μg/m³(严重污染)降至35μg/m³(优)所需的净化时间,最终将净化时间换算到分钟,净化时间越短,车辆空气净化功能越强。

粒子计数器

从目前已完成的测评结果来看,总体颗粒物净化情况较好,均能达到80分的良好水平,并且50%的车辆获得满分值,证明行业在颗粒物净化技术已达到良好水平。

中汽中心专家认为,测评结果显示车企颗粒物净化技术进步显著,但技术提升仍有空间。另外,随着空气净化技术的发展,中汽中心将不断优化测评方法,更新测评标准,持续以全面科学的测试评价为行业提供更具参考价值的指引。专家同时表示,消费者在购车时,应选择密封性好、空气净化功能出色的车型,日常用车时还应该根据不同路况条件合理运用内外循环系统,有效防护颗粒物对车内空气的污染。